Depression zeigt sich durch eine Vielzahl an Beschwerden wie Antriebslosigkeit, Selbstzweifel und Schlafstörungen. Leider unterschätzen auch heute noch viele die Erkrankung. Ein Grundproblem.

Themenübersicht

Zunehmende Häufigkeit bei Depression

Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die Fachkreise zu den affektiven Störungen zählen. Bei Frauen diagnostiziert ärztliches Personal Depression doppelt so häufig wie bei Männern.

Schon gewusst?

16 bis 20 von 100 Menschen haben einmal in ihrem Leben eine depressive Episode.

Tatsächlich schreiben Ärztinnen und Ärzte immer mehr Arbeitnehmende aufgrund von Depression krank.

Symptome bei einer Depression

Depressive Personen reagieren häufig mit Rückzug und Vermeidung. Sie wirken auf andere teilnahmslos. Dies macht sich auch durch einen gehemmten Körperausdruck bemerkbar. Mitunter äußert sich eine Depression durch eine Vielzahl an weiteren körperlichen Beschwerden. So treten Kopfschmerzen und Schwindel auf. Das Herz rast. Der Atem stockt. Die Monatsblutung bei Frauen bleibt gegebenenfalls aus.

Selbst Ablenkung und Zuspruch von Freunden und Familie verschaffen bei depressiven Menschen keine Erleichterung. Wird eine Depression durch ein belastendes Ereignis wie der Tod eines geliebten Menschen ausgelöst, geht sie mit einer tiefen Traurigkeit einher.

Symptome auf einen Blick

- Appetitlosigkeit

- Schlafstörungen

- Angst

- Antriebslosigkeit

- Freud- und Interessenlosigkeit

- Teilnahmslosigkeit

- psychische Niedergeschlagenheit

- quälende emotionale Leere

- gehemmte Körperhaltung

- stark beeinträchtigte Lebensführung

- Schwerfälligkeit bei alltäglichen Aufgaben

- mangelnde Konzentrationsfähigkeit

- Gefühl von Hilflosigkeit

- Hoffnungslosigkeit

- Selbstzweifel

- Schuldgefühle

- Stimmungsschwankungen

- Schwindel

- Kopfschmerzen

- Herzrasen

- stockender Atem

- ausfallende Monatsblutung bei Frauen

Ursachen von Depression

Bild: jd-photodesign – stock.adobe.com

Nicht jeder Mensch ist für eine depressive Erkrankung gleich anfällig. Biologische und psychologische Faktoren oder Lebensumstände lassen bestimmte Personen für eine depressive Erkrankung anfälliger werden. Auslöser können einschneidende, traumatische Erlebnisse, Stress im Berufsalltag, Beziehungsprobleme oder Liebeskummer sein.

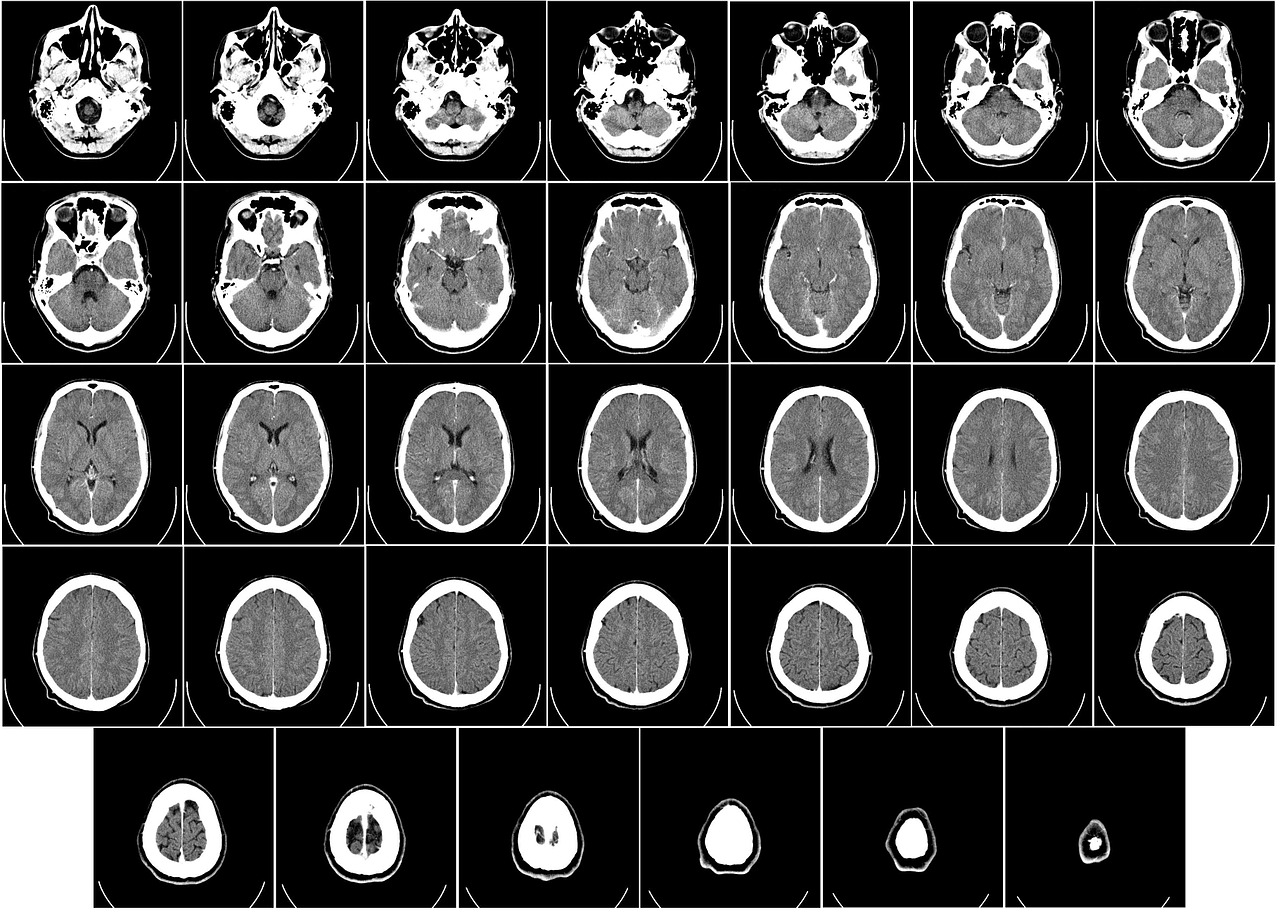

Biologische Faktoren als Ursache von Depression

Biologische Faktoren sind zum Beispiel Besonderheiten im Aufbau und in der Aktivität des Gehirns:

- So sind bei von Depression betroffenen Menschen die Regionen im Gehirn, die für die Entstehung positiver Gefühle und für die Entwicklung von Zielen zuständig sind, weniger aktiv.

- Ferner sind Hirngebiete, die das Verhalten bei sozialen Kontakten steuern, deutlich geringer entwickelt als bei Personen ohne affektive Störungen.

- Hirngebiete, die an der Entstehung negativer Gefühle beteiligt sind, sind bei depressiven Personen indessen übermäßig aktiv.

- Auch die Gehirnregionen, die die Ausschüttung von Stresshormonen steuern, sind bei zu Depression neigenden Personen überaktiv.

- Weiterhin liegen bei affektiven Störungen mitunter Besonderheiten im Hirnstoffwechsel vor. Die Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin sind bei einigen depressiven Personen in geringerem Maß vorhanden. Diese Neurotransmitter spielen bei der Entstehung und Regulation von Gefühlen eine wichtige Rolle.

- Zudem ist das Risiko für eine Depression erhöht, wenn nahe Verwandte ebenfalls an Depression leiden.

Psychologische Faktoren als Ursache für Depression

Psychologische Faktoren sind Erlebnisse in der Kindheit, bei der die betroffene Person negative Denkmuster erworben hat. Dies geschieht durch:

- eine schlechte Vorbildhaltung der Eltern

- negative Erfahrungen mit früheren Bezugspersonen

- Missachtung

- Gewalt

Solche Geschehnisse führen häufig zur Entwicklung eines negativen Selbstbilds und zur Selbstablehnung. Die Betroffenen neigen dazu, ihrer Umwelt zu misstrauen und pessimistisch zu begegnen. Sie deuten selbst neutrale Ereignisse als etwas Negatives. Neue positive Erlebnisse, die nicht in ihr negatives Weltbild integriert werden können, nehmen sie nicht wahr.

Oft liegen einer Depression Situationen zugrunde, bei der der Betroffene die Umstände nicht beeinflussen konnte und diesen hilflos ausgeliefert war. Das geht mit einer innerlichen Aufgabe einher und einem späteren passiven Verhalten gegenüber diversen Problematiken. Zudem neigen Personen mit erhöhter Anfälligkeit für Depressionen bei negativen Ereignissen dazu, die Ursachen allein bei sich selbst zu suchen.

Anzeichen für psychische oder körperliche Erkrankung

Eine Depression kann jedoch auch das Anzeichen für andere psychische oder körperliche Erkrankung wie Epilepsie oder Schilddrüsenerkrankungen sein. Ist dies der Fall, spricht man von sekundärer Depression.

Depression als Folge von Medikamenteneinnahme

Medizinische Präparate, die beispielsweise in der Behandlung von Krebserkrankungen Verwendung finden, können Depressionen verursachen.

Schon gewusst?

Eine Depression sollten Sie nicht mit einem Stimmungstief verwechseln. Sie ist eine ernstzunehmende Krankheit, da viele Betroffene Selbstmord als einzige Lösung in Erwägung ziehen.

Behandlung von Depression

Bild: Timur Weber – Pexels (Canva)

Shop-Kategorien: Depressive Verstimmung | Stress & Burnout | Unruhe und Schlafstörungen

Depressionen behandeln Ärztinnen und Ärzte meist mit einer Kombination aus Psychotherapie und Medikamenteneinnahme.

Psychotherapeutische Behandlung

Die psychotherapeutische Behandlung hat vor allem das Ziel, depressive Verhaltensweisen und Denkstrukturen abzubauen und durch bejahende Denkmuster zu ersetzen. Das therapeutische Personal erarbeitet oft eine aktive Tagesstruktur, um dem Interessenverlust und der Teilnahmslosigkeit entgegenzuwirken. Der engmaschige Tagesplan verhindert, dass Betroffene sich allzu sehr zurückziehen. Zudem kommen in der Therapie auch Rollenspiele und Kommunikationsübungen zum Einsatz, um den positiven Umgang zu anderen Personen zu erlernen. Die Therapeutin oder der Therapeut wird ferner negative Denkweisen aufdecken, nach den Ursachen forschen und gemeinsam mit Betroffenen überprüfen, inwiefern diese der Realität entsprechen bzw. neue sachliche Denkmuster entwickeln.

Medikamente bei Depression

Die gegen Depressionen eingesetzten Medikamente sind in erster Linie verschreibungspflichtige Antidepressiva. Diese beeinflussen das Gleichgewicht der Hirnbotenstoffe. Sie wirken allerdings erst 2–3 Wochen nach der ersten Einnahme und führen in der Anfangszeit mitunter zu starken Nebenwirkungen wie verstärkte Müdigkeit oder Übelkeit. Wenn die Symptome der Depression abgeklungen sind, sollten Patientinnen und Patienten die Antidepressiva noch eine Zeit lang weiter einnehmen. So vermeiden Sie, dass es nach dem Absetzen der Medikamente zum erneuten Ausbruch der Depression kommt (rezidivierende Depression).

Häufig verschreibt ärztliches Personal bei einer Depression Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehmmer (SNRI) wie Venlafaxin oder selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) wie Citalopram oder Fluoxetin. Diese Präparate hemmen gezielt die Wiederaufnahme der Hirnbotenstoffe Serotonin beziehungsweise Noradrenalin in die Nervenzelle, sodass die Botenstoffe im Gehirn länger positiv wirken. Das hellt die Stimmung auf und lindert Ängste. Mögliche, aber seltene Nebenwirkungen der Behandlung sind Herz-Kreislauf-Beschwerden, Kopfschmerzen, Übelkeit und Verdauungsprobleme.

Auch sogenannte MAO-Hemmer wie Moclobemid bzw. tri- und tetrazyklische Antidepressiva wie Doxepin gehören zu den zur Verwendung kommenden Medikamenten, um eine Depression zu therapieren. MAO-Hemmer verhindern den Abbau bestimmter Hirnbotenstoffe wie Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin und Serotonin. Infolgedessen liegen diese Botenstoffe in höherer Konzentration vor und lindern damit Gefühle der Angst und Depression. Tri- und tetrazyklische Antidepressiva lösen Angstzustände und beruhigen.

Um die Zeit zu überbrücken, die die oben beschriebenen Medikamente benötigen, um zu wirken, verschreibt man häufig Benzodiazephine. Diese Mittel beruhigen und fördern den Schlaf.

Pflanzliche Arzneimittel bei depressiver Verstimmung

Bild: pixabay

- Johanniskraut hat eine beruhigende Wirkung. Es ist in Form von Tee als auch als Tablette erhältlich.

- Rosenwurz-Extrakt helfen bei kurzfristig typischen Stress-Symptomen wie Erschöpfung.

- Pflanzliche Arzneimittel mit Passionsblume nehmen Betroffene traditionell bei nervösen Unruhezuständen.

Unsere Produkttipps: Johanniskraut-Tee | Neuroplant® AKTIV | rhodioLoges® | Avitale ROSENWURZ Kapseln 200 mg | Dr. Böhm® Passionsblume überzogene Tabletten

Unsere Seiten dienen lediglich Ihrer Information und ersetzen nicht die Diagnose und Behandlung durch ärztliches Personal.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Trotz sorgfältiger Recherche und der Verwendung verlässlicher Quellen können sich mitunter Fehler in unsere Texte schleichen. Helfen Sie uns, besser zu werden. Hinweise senden Sie an: redaktion@medikamente-per-klick.de.

Stand vom: 06.02.2024

Coverbild: drubig-photo – stock.adobe.com

Views: 9532